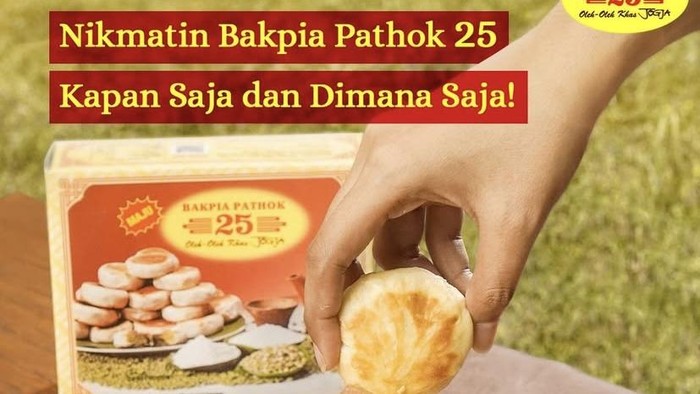

バクピア(bakpia)は、もともと中国・福建語で「トウ・ルー・ピア(tou luk pia/肉入りの菓子)」を意味する。古くは豚肉を詰めた焼き菓子で、誕生日や結婚式など、華人の家族行事に欠かせない伝統菓子だった。

BRINの研究者アリ・フマエディ教授によれば、「bak」という語は、バクソー(肉団子)やバクミー(肉入り麺)などと同じく「肉」や「豚脂」を指す言葉だったという。しかしイスラム教徒が多数を占めるインドネシアでは、やがて原材料や製法がイスラム法に合わせて変化していった。

1948年、グイ・ジー・ウィ一家が豚肉入りのバクピアを製造・販売したのが産業化の始まりとされる。だが、その事業は1970年代初頭に終わりを迎える。転機が訪れたのは1976年。元従業員のクウィ・クワンが、豚肉の代わりに緑豆を餡にした「新しいバクピア」を考案したのだ。彼は近所のムスリム職人と協力し、パサール・ブリンハルジョやトゥグ駅などで販売を開始。これが瞬く間に人気を呼び、現在の「バクピア=緑豆餡」という定番が生まれた。

今やジョグジャカルタを代表する名物となったバクピアは、中国系とインドネシア系文化の融合が生んだ「ハイブリッドスイーツ」。懐かしさと共に、異文化が溶け合うインドネシアらしい寛容さを今に伝えている。